Anna

Achmatova, Amedeo Modigliani ed altri scritti, a cura

di Eridano Bazzarelli, Milano, SE, 2004

Questo

volume comprende alcuni degli scritti in prosa di Anna Achmatova

(1889-1966): scritti critici e di memoria. Ritroviamo qui

le stesse caratteristiche dello stile dell’Achmatova poetessa: limpidezza della

lingua, ricchezza della sostanza letteraria ed esistenziale,

intensa partecipazione emotiva filtrata attraverso il rigore

della parola. Le prose critiche costituiscono capitoli diversi,

interiormente legati, di un libro ideale, mai compiuto, dedicato

a Puškin, che fu veramente il grande maestro e il grande

ispiratore di Anna Achmatova. Di carattere memorialistico (ma

anche, in parte, critico) sono gli altri scritti, dedicati

a poeti come Blok e Mandel’štam, a poeti e traduttori

insigni come Lozinskij: tutti momenti fondamentali della cultura

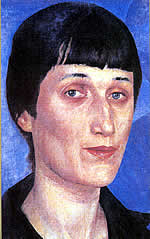

russa, con una eccezione: Amedeo Modigliani. Forse non si tratta

di una vera e propria eccezione: anche Modigliani, se non altro

per il tenero e delicatissimo affetto che lo legò per

qualche tempo ad Anna e per il bellissimo ritratto che dipinse

di lei, ci pare abbia il diritto di far parte di una storia

ideale della cultura russa. In quel famoso ritratto, più che

Anna Achmatova si rispecchia il «mistero» di Anna

Achmatova: la straordinaria purezza della sua forma e la profonda

inquietudine della materia del suo poetare, l’aspirazione

a un’emozione rinascimentale e il presagio del tumulto

e delle angosce. E le rose che Anna gettò un giorno

lontano nel cortile parigino di Modigliani mandano sempre il

loro delicato profumo, anche attraverso le altre pagine del

libro. Nei suoi ricordi, con pochi tratti essenziali, brevi

illuminazioni, rievoca dunque gli amici poeti, risuscitando

immagini e sentimenti del passato e permettendo anche di capire

aspetti meno noti della personalità di quegli artisti

straordinari, a cui Anna era legata da profonda amicizia.

(dalla seconda di copertina)

Nota biografica

1889 – 1906

Anna

Andreevna Gorenko, universalmente conosciuta con lo pseudonimo

di Anna Achmatova, nasce, terza di cinque figli, l’11 giugno 1889 a Bol’šoi

Fontan, un sobborgo di Odessa, da Andrej, ingegnere della flotta

navale, e da Inna Erazmovna, di nobile famiglia, che aveva

preso parte al movimento rivoluzionario nel gruppo populista «Narodnaja

Volja» (La volontà del popolo).

L’anno successivo il padre va in pensione, e la famiglia

si trasferisce nei dintorni di Pietroburgo: prima a Pavlovsk

e poi, sino al 1905, a Carskoe Selo, residenza estiva della

corte imperiale e sede di un liceo che ebbe tra i suoi allievi

anche A. S. Puškin. In uno dei numerosi frammenti autobiografici,

scrive: «Ho imparato a leggere sui Libri di lettura di

Tolstoj e a cinque anni, ascoltando la mia insegnante, ho incominciato

a parlare francese. Ho scritto la mia prima poesia quando avevo

undici anni».

A dieci anni supera una grave malattia, probabilmente una forma

di vaiolo. Frequenta il ginnasio di Carskoe Selo, dove conosce

il già noto poeta Nikolaj Stepanovič Gumilëv,

che si innamora perdutamente di lei, sino a tentare il suicidio.

Nel 1905 i genitori si separano e Anna si trasferisce, con

la madre e i fratelli, a Evpatorija, sul Mar Nero. Termina

gli studi ginnasiali a Kiev e si iscrive alla facoltà di

Giurisprudenza presso i Corsi femminili superiori, essendo

a quel tempo l’accesso all’università vietato

alle donne.

1907-1913

Nel 1907

pubblica su «Sirius»,

la rivista edita da N.S. Gumilëv a Parigi, dove egli si è trasferito

l’anno precedente, una poesia a firma A.G.

Nel 1910 acconsente a sposare Gumilëv, che non ha mai

smesso di amarla. Dopo aver trascorso insieme alcune settimane

a Parigi, dove Anna conosce, tra gli altri, Amedeo Modigliani,

torna in Russia, a Pietroburgo. Lascia la facoltà di

Giurisprudenza e frequenta i corsi teorico-letterari, conoscendo

il poeta Innokentij Annenskij, che considererà uno dei

suoi maestri.

Nel 1911 Gumilëv, con S. M. Gorodeckij, fonda la Ghilda

dei Poeti {Čech Poetov), da cui nascerà il movimento

acmeista, sorto come reazione all’imperante simbolismo,

che ha in Aleksandr Blok il suo più alto rappresentante.

In un frammento autobiografico Anna scrive: «Nel 1910

fu proclamata la crisi del simbolismo, e i giovani poeti non

seguivano più questa tendenza. Gli uni scelsero il futurismo,

gli altri l’acmeismo. Io divenni acmeista». Faranno

parte del movimento anche Osip Mandel'štam e Michail

Kuzmin.

Nella primavera di questo anno Anna Gorenko torna a Parigi

e la sua amicizia con Modigliani si approfondisce. Insieme

leggono i poeti francesi, soprattutto Baudelaire, insieme vagano

per le strade di Parigi e visitano il Louvre, e Modigliani

le dedica una serie di ritratti, di cui solo uno è giunto

sino a noi.

Tornata a Pietroburgo insieme al marito, l’Achmatova

partecipa ai mercoledi letterari in casa di Vjačeslav

Ivanovič Ivanov, filosofo, filologo e poeta, il «pontefice

massimo» del simbolismo russo. In quell’attico,

la famosa Torre, i poeti recitano i loro versi, e lì si

impone all’attenzione generale l’Achmatova. Due

sue poesie vengono pubblicate su riviste pietroburghesi, e

inoltre inizia la sua collaborazione ad «Apollon»,

rivista considerata l’organo non ufficiale degli acmeisti.

Nel 1912 pubblica il suo primo volume di versi, Večer

(La sera), sostituendo il cognome paterno con quello della

nonna, Achmatova, principessa tatara. «Fu stampato in

trecento esemplari in tutto» scrive Anna. «La critica

lo accolse favorevolmente». Agli inizi di questo anno,

incinta, compie con il marito un viaggio in Italia (Genova,

Padova, Venezia, Bologna, Pisa, Firenze): «L’impressione

ricevuta dalla pittura e dall’architettura italiana fu

enorme:» scrive «simile a un sogno che ricordi

tutta la vita». Il suo unico figlio, Lev Nikolaevič,

nasce il 1° ottobre 1912.

Nel 1913 esce sulla rivista «Apollon», lo scritto

di Gumilëv Nasledie simvolizma i akmeizm (L’eredità del

simbolismo e l’acmeismo), una sorta di manifesto del

movimento.

1914 – 1920

Nel 1914

1’Achmatova

pubblica il suo secondo libro, Četki (Rosario). Allo scoppio

della guerra, dietro richiesta della stessa Achmatova e di

Mandel’štam, viene chiusa la Ghilda dei Poeti.

Nel 1915 si ammala di tubercolosi ed entra in crisi il rapporto

con Gumilëv, che viene inviato al fronte.

Dopo lo scoppio della Rivoluzione, esce, nel 1917, la sua terza

raccolta di poesie, Belaja staja (Stormo bianco).

La sua fama è all’apice.

Nel 1918 viene ratificato il divorzio con Gumilëv, e il

figlio Lev viene allevato dalla nonna paterna a Slepnevo. Si

conclude così un’unione che era stata decisiva

nella formazione poetica della Achmatova, e, ancora molti anni

dopo la sua tragica fine, Gumilëv continuerà a

essere presente nella vita e nei versi della poetessa. In questo

stesso anno si unisce a Mosca in seconde nozze con V. K. Šilejko,

famoso assiriologo e poeta appartenuto alla Ghilda. Un gran

numero di aristocratici, di borghesi, di intellettuali lasciano

la Russia.

Dei poeti appartenuti alla Ghilda solo Mandel’štam,

Zenkevič e l’Achmatova si rifiutano di lasciare

la patria. Si impiega come bibliotecaria presso l’Istituto

di Agronomia, e questo le permette di sopravvivere in quegli

anni terribili.

1921-1933

Nel 1921

Gumilëv viene

fucilato, con l’accusa di attività controrivoluzionaria.

Il 7 agosto muore Aleksandr Blok. La poetessa pubblica Podorožnik (Piantaggine),

e l’anno successivo Anno Domini MCMXXI, che

include anche le liriche della pubblicazione precedente e in

cui compaiono spunti di poesia civile e religiosa. Anche per

questo viene attaccata dalla critica ufficiale e i suoi libri

vengono proibiti e non si ristampano.

Nel 1925 si separa da Šilejko e si lega, sino al 1938,

al critico e studioso di arte Nikolaj Punin, ma anche questa

sarà un’unione tormentata: tra l’altro sono

costretti a vivere, a causa della crisi degli alloggi, nello

stesso appartamento con la ex moglie e la figlia di Punin e

Lev, tornato a vivere dal 1928 con la madre. Forse anche a

causa di questa situazione, e più in generale del clima

che la Russia sta vivendo e che già lascia presagire

il terrore staliniano che di lì a poco si sarebbe scatenato,

la produzione poetica dell’Achmatova è scarsissima.

Il 14 aprile 1930 Vladimir Majakovskij si suicida, e anche

questo appare come un presagio. In questi anni l’Achmatova

si dedica alla critica e alla traduzione; inizia i suoi studi

sull’architettura della vecchia Pietroburgo e su Puškin.

Rinnova inoltre l’antico sodalizio con Mandel’štam,

anche sulla base del comune amore per Dante e per la Divina

Commedia, che entrambi imparano a memoria in italiano.

1934 - 1940

Nel 1934

il Primo congresso dell’Unione degli scrittori sovietici dichiara il realismo

socialista come l’unica dottrina estetica del regime,

preparando così la repressione di tutto ciò che

era ad esso estraneo. Nel dicembre dello stesso anno l’assassinio

di Kirov offre a Stalin il pretesto di una prima ondata di

arresti di elementi giudicati sospetti, a cui seguiranno le

repressioni di massa. In campo artistico cadono vittime del

terrore, o vengono imprigionati, tra gli altri, Mandel’štam,

Babel’, Kljuev, Oleša, Mejerchol’d. E proprio

alla vigilia di questa carneficina l’Achmatova riprende

con intensità a scrivere versi, tra cui Voronez,

dedicata a Mandel’štam, che riflettono la situazione

tragica di quegli anni. Nel 1935 inizia a comporre Rekviem (Requiem),

ciclo di poesie ultimato nel 1940, e che per anni sarà conservato

a mente dalla stessa Achmatova e da alcune amiche, tra cui

Nadežna Mandel’štam, nell’impossibilità di

pubblicarlo e nel timore che, se trascritto, potesse venir

scoperto da elementi del regime e quindi distrutto.

Nel 1938 viene arrestato per la seconda volta Lev Gumilëv,

sospettato di ostilità al regime (era già stato

imprigionato nel 1935 e rilasciato per mancanza di prove).

Per diciassette mesi, in attesa della sentenza, l’Achmatova

si reca quasi tutte le mattine al carcere Kresty (Croci) di

Leningrado. Presso le sue mura, confusa tra le altre donne

in interminabili file, consuma il calvario dell’attesa

per poter consegnare un pacco, o almeno per avere notizie.

Lev viene condannato a morte, pena poi commutata nella deportazione.

Nel maggio dello stesso anno viene nuovamente arrestato Mandel’štam

e deportato in un lager presso Vladivostok, dove muore.

Agli inizi del 1940 appaiono sulle riviste «Zvezda» (La

stella) e «Leningrad» alcuni versi dell’Achmatova.

A maggio viene pubblicata una sua raccolta di versi scelti,

con il titolo Iz šesti knig (Da sei libri).

In ottobre ha il primo attacco di cuore.

Terminato Rekviem, inizia a comporre Poema bez

geroja (Poema senza eroe): lavorerà a quest’opera,

una delle sue più alte, per ventidue anni.

1941 – 1943

Il 22

giugno l’Unione

Sovietica è invasa dai nazisti. Lev Gumilëv, ancora

in carcere, si offre volontario ed è inviato al fronte.

Durante l’assedio di Leningrado l’Achmatova viene

evacuata e raggiunge Mosca; poi si trasferirà a Taškent,

nell’Uzbekistan. A Mosca incontra Marina Cvetaeva, tornata

in patria nel 1939 dopo un lungo esilio, che il 31 agosto si

suicida a Elabuga.

Nel 1943 esce a Taškent la raccolta poetica Izbrannoe (Poesie

scelte).

Nel maggio 1944 torna a Mosca. Dopo la fine della guerra, nell’atmosfera

euforica della vittoria, si stabilisce un clima di relativa

tolleranza, e liriche dell’Achmatova appaiono sulle riviste «Zvezda» e «Leningrad».

Viene anche invitata a prender parte a una serata di poesia,

riportando un enorme successo. Nell’autunno del 1945

ha un fugace rapporto amoroso con Isaiah Berlin, primo segretario

dell’ambasciata inglese, che rivedrà nel gennaio

dell’anno seguente: il rapporto diviene noto e scatena

le ire della polizia politica. Di ritorno a Leningrado riesce

finalmente a sapere, dopo lunghi anni di assenza di notizie,

che il figlio è vivo.

1946 -1952

Nel 1946 esce a Mosca un nuovo libro di poesie: Stichotvorenija 1909-1945

(Versi 1909-1945). Nello stesso anno viene espulsa dall’Unione

degli scrittori, con l’accusa di estetismo e disimpegno

politico. Viene sottoposta a un vero e proprio processo, e

sono accusati, con lei, anche il prosatore Michail Zoščenko

e le riviste «Zvezda» e «Leningrad»,

per aver pubblicato suoi versi, «estranei allo spirito

del popolo sovietico».

Il 30 settembre e il 6 novembre 1949 vengono nuovamente arrestati

Punin, che morirà in un lager, e Lev Gumilëv.

Nel 1950 l’Achmatova, che teme di perdere definitivamente

il figlio, accetta, su consiglio di amici, di scrivere un ciclo

di quindici poesie dedicate a Stalin e alla sua politica, Slava

miru (Gloria alla pace), che la rivista «Ogonëk» pubblica

ne1 195O. Con questo atto salva, verosimilmente, la vita al

figlio.

1953 - 1966

Nel 1953

muore Stalin, e negli anni successivi sue poesie ricominciano

ad apparire su riviste. Nel 1955 viene «riabilitata», nel clima di disgelo

dopo l’ascesa al potere di Kruščëv e

il XX congresso del PCUS. L‘anno successivo Lev Gumilëv

viene liberato.

Nel 1958 escono, a cura di A. Surkov, due antologie di versi

achmatoviani, ma nella Grande storia della letteratura

Russo-Sovietica, edita in questi anni dall’Accademia

delle Scienze dell’Urss, il suo nome non appare.

Nel 1962 trascrive su carta il testo di Requiem e

lo invia alla rivista «Novyj Mir», che non lo pubblica.

Uscirà l’anno successivo a Monaco di Baviera,

a cura dell’Associazione degli scrittori fuoriusciti,

e nell’Unione Sovietica soltanto nel 1987, sulle riviste « Oktjabr’»,

n. 3, e « Neva », n. 6.

Nel gennaio 1964 la traduzione di quel ciclo di poesie, a cura

di Carlo Riccio, viene pubblicata sulla rivista «Tempo

Presente» (anno XI, n. 1). In dicembre, su interessamento

della Comunità europea degli scrittori, Anna Achmatova

riceve di persona (è il primo permesso di recarsi all’estero

che le viene concesso dopo la Rivoluzione) il premio Etna-Taormina

assegnatole. Come segno di riconoscenza per il nostro paese

tradurrà, con N. Najman, i Canti di Leopardi.

Nel giugno 1965, in Inghilterra, riceve la laurea «honoris

causa» dell’università di Oxford. In autunno,

esce a Leningrado una sua raccolta di versi con il titolo Beg

vremeni (La corsa del tempo), che contiene, oltre a una

scelta vastissima dai primi cinque libri, le liriche degli

ultimi anni e il ciclo Venec mertvym (Un serto ai

morti), in memoria degli amici scomparsi, vittime delle persecuzioni

e delle stragi staliniane.

Ormai riconosciuta anche in patria, e dalle stesse istituzioni

culturali sovietiche, come uno dei massimi poeti russi del

secolo, muore il 5 marzo 1966 a Domodedovo, presso Mosca, per

un attacco cardiaco.

Dall’indice: Amedeo

Modigliani; Mandel’ štam (Fogli d’album); Ricordo

di Aleksandr Blok; Sui versi di Nadežda

L’vova; «Slovo» su Puškin; L’«Adolphe» di

Benjamin Constant nell’opera di Puškin; «Il

convitato di pietra» di Puškin; Postfazione di

Eridano Bazzarelli; Nota biografica; Appendice iconografica

Collegamenti

http://annaachmatova.altervista.org/ http://annaachmatova.altervista.org/

http://www.larici.it/ http://www.larici.it/

|