Martin

Parr, Gerry Badger

The Photobook: A History volume I

London, Phaidon Press, 2004

Il

volume è presente nel catalogo della Biblioteca Nazionale di

Napoli (segnatura: Lucchesi Palli Arte V 120)

Qual è il

destino della fotografia? Percepita distrattamente, sfogliando

un giornale, passeggiando davanti a un manifesto pubblicitario,

o al contrario, osservata con estatica attenzione in una galleria

d’arte, l’immagine fotografica è destinata,

per sua natura, a mille usi e consumi. Del resto, sin dal suo

apparire la fotografia scompigliò le carte in tavola,

ostentando la strutturale ambiguità dei suoi statuti semiotici

ed estetici. In molti - storici dell’arte, filosofi, studiosi

dei mezzi di comunicazione - hanno indagato, da subito, sulla

natura di questa ambiguità: alla fine di una secolare

evoluzione tecnologica, iniziata con le tavole xilografiche,

si è offerta come lo strumento definitivo per la riproduzione

seriale delle immagini; al contempo,

ha insidiato la pittura sul campo prima della imitazione della

natura, e poi, anche, della produzione artistica tout court,

dentro i flussi linguistici contaminati della comunicazione contemporanea.

Di certo la fotografia, molto più della pittura ormai,

ha molti destini, anche se su tutti sembra comunque prevalere

quello del suo consumo spicciolo, quotidiano, a volte compulsivo

e ottuso, funzionale a quella che Ando Gilardi - in una delle

sue tante straordinarie storie dell’immagine - ha definito «la

società dello spreco iconico».

Qual è il

destino della fotografia? Percepita distrattamente, sfogliando

un giornale, passeggiando davanti a un manifesto pubblicitario,

o al contrario, osservata con estatica attenzione in una galleria

d’arte, l’immagine fotografica è destinata,

per sua natura, a mille usi e consumi. Del resto, sin dal suo

apparire la fotografia scompigliò le carte in tavola,

ostentando la strutturale ambiguità dei suoi statuti semiotici

ed estetici. In molti - storici dell’arte, filosofi, studiosi

dei mezzi di comunicazione - hanno indagato, da subito, sulla

natura di questa ambiguità: alla fine di una secolare

evoluzione tecnologica, iniziata con le tavole xilografiche,

si è offerta come lo strumento definitivo per la riproduzione

seriale delle immagini; al contempo,

ha insidiato la pittura sul campo prima della imitazione della

natura, e poi, anche, della produzione artistica tout court,

dentro i flussi linguistici contaminati della comunicazione contemporanea.

Di certo la fotografia, molto più della pittura ormai,

ha molti destini, anche se su tutti sembra comunque prevalere

quello del suo consumo spicciolo, quotidiano, a volte compulsivo

e ottuso, funzionale a quella che Ando Gilardi - in una delle

sue tante straordinarie storie dell’immagine - ha definito «la

società dello spreco iconico».

Scrivere

la storia della fotografia vuol dire perciò scrivere tante

storie insieme: tecnica, sociale, artistica, e molte altre ancora.

Una di queste, non consueta per il punto di vista prescelto,

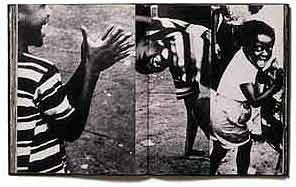

si deve a Martin Parr e Gerry Badger, autori di un bel libro, The

Photobook: A History,

edito nel 2004 dalla londinese Phaidon. Il loro intento dichiarato è stato

quello di delineare una storia della fotografia così come

si manifesta attraverso l’evoluzione del libro fotografico.

Cos’è un libro fotografico? Secondo

il critico olandese Ralph Prins - citato nell’introduzione

- «A photobook is an autonomous art form, comparable

with a piece of sculpture, a play or a film. The photographs

lose their own photographic character as things ‘in themselves’ and

become parts, translated into printing ink, of a dramatic event

called a book». Non bastano perciò delle

belle fotografie - è l’opinione di Parr e Badger

- per fare un buon fotolibro, così come un ottimo fotolibro

può contenere fotografie non straordinarie. Un libro fotografico è,

insomma, qualcosa di più e di diverso di un contenitore

di immagini: è una «forma di arte autonoma»,

che si esprime non solo negli specifici linguaggi

della fotografia, ma attraverso il progetto grafico complessivo,

la scelta dei caratteri e dell’impaginazione, il rapporto

tra testo e immagine, le modalità della scansione narrativa.

I

manuali di storia della fotografia definiscono come primo libro

fotografico The pencil of nature di quel William Henry

Fox Talbot a cui si deve l’affermazione del principio

negativo-positivo su cui si basa la fotografia. Il procedimento

di Talbot, chiamato calotipia (o

anche talbotipia),

al contrario della dagherrotipia, permetteva di stampare

più copie da un’unica matrice su carta, e subito

Talbot impiegò la tecnica per pubblicare il suo libro,

in 6 fascicoli usciti tra il 1844 e il 1846. Conteneva

24 calotipi originali che rappresentano un vero e proprio manifesto

della nuova arte e delle sue possibilità di riproduzione

della realtà, con rappresentazioni di paesaggi naturali,

di architetture, di oggetti archeologici e artistici. Ma non è -

e per molti questo costituirà una sorpresa - la celebre

opera di Talbot ad aprire la selezione, bensì le immagini

raccolte nell’album Photographs of British Algas:

Cyanotype impressions, che precede di qualche mese l'opera

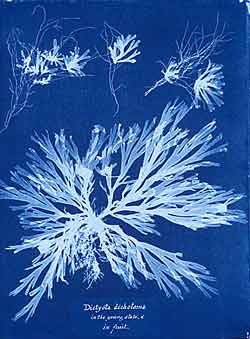

di Talbot. L’autrice è una

studiosa di botanica inglese, Anna Atkins, che utilizzò la

cianotipia - tecnica ideata da quello che può definirsi

il vero inventore della fotografia, Sir John Herschel - per

realizzare quasi quattrocento stampe a contatto, senza cioè l’uso

di lenti o apparecchiatura ma poggiando i suoi soggetti direttamente

sulla carta sensibile. Il risultato è straordinario,

ben oltre gli scopi scientifici che la Atkins si proponeva:

il ferrocianuro di potassio impone a quell’erbario il

tipico colore blu delle cianotipie, disegnando sulla carta

delicate e affascinanti silhouettes.

Questo

volume - che si ferma agli anni ‘70 - organizza i materiali

seguendo una convincente scansione tematica: i primi fotolibri,

dedicati soprattutto alle riprese naturalistiche e geografiche;

lo sviluppo delle possibilità di

riproduzione della realtà ai fini degli studi scientifici,

antropologici, documentaristici; l’affermarsi della fotografia

come arte e delle estetiche pittorialiste prima e poi delle avanguardie;

i reportages sociali degli anni '30;

il fotolibro come strumento della propaganda di regime; la fotografia

europea al servizio della memoria e testimonianza della ricostruzione

dopo la seconda guerra mondiale; i nuovi linguaggi fotografici

degli anni ’60-’70; il fotolibro giapponese post-bellico.

È impossibile

dar conto della mole dei titoli selezionati e descritti dagli

autori, e oltre che sui tantissimi grandi nomi e delle celebri

immagini che incontriamo scorrendo il ponderoso volume - da Eadweard

Muybridge a Jacob Riis, da Julia Margaret Cameron a Walker Evans,

da Berenice Abbott a Dorothea Lange, da André Kertész

ad Henri Cartier-Bresson, da Paul Strand a William Klein, da

Joseph Koudelka a Diane Arbus, ma la lista è lunga

- il lettore non può non soffermarsi su tante interessanti

scoperte e curiosità che riserva questo libro. Come ad

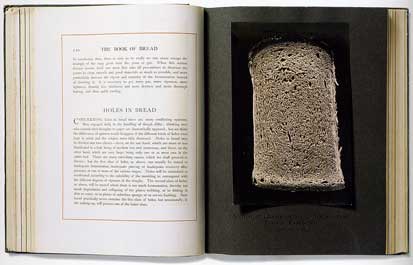

esempio quel Book of Bread di Ower Simmons pubblicato

a Londra nel 1903 le cui immagini esplorano con lo stesso rigore

e precisione con la quale si studia un pianeta sconosciuto un

banale oggetto della vita quotidiana (il pane, appunto). Oppure,

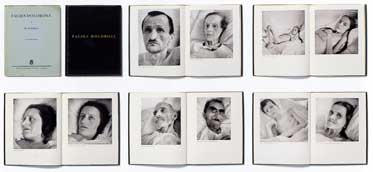

all’opposto per la sua carica disturbante, Facies Dolorosa:

Das Schmerzensreiche Antiltz (1934) del Dr. H. (Hans) Killian,

il “volto del dolore” raffigurato in una serie di

primi piani di malati terminali, costruiti con sapienza compositiva

e tecnica raffinata, un ulteriore contributo a quell’estetica

della sofferenza in bilico tra compassione e compiacimento che

tanta parte ha avuto nella storia dell’immagine fotografica.

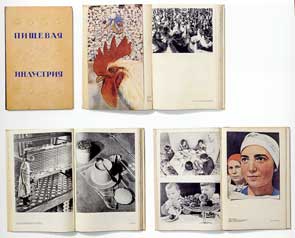

Anche il capitolo dedicato al libro di propaganda è fonte

di qualche sorpresa: per celebrare i regimi totalitari, soprattutto

nel caso dell’URSS, si utilizzano i linguaggi delle avanguardie

artistiche, si ricorre a complesse soluzioni grafiche, ad ardite

impaginazioni, in cui l’immagine fotografica è parte

integrante di un progetto comunicativo di notevole impatto. Infine

sono da segnalare almeno, tra i Provocative Materials

for Thought - come si intitola l’ultimo capitolo dedicata

al Giappone - le opere nate dalla collaborazione tra Heikoh Hosoe

e Yukio Mishima. Nel ciclo Barakei l’immaginario

dello scrittore è messo in scena e trasfigurato attraverso

uno delle più complesse imprese foto-grafiche mai realizzate

nella storia dell’editoria.

Scarna

la presenza nel volume di titoli italiani. Insieme al canonico Fotodinamismo

futurista (1913) di Bragaglia viene segnalato ad esempio, La

colonizzazione del latifondo siciliano, una pubblicazione

del 1940 del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste

che documenta i lavori di risanamento delle aree depresse della

Sicilia, inserita nella sezione dedicata alla propaganda di regime.

Nello stesso capitolo è citato un altro piccolo monumento

iconografico al fascismo, quel massiccio numero della Rivista

illustrata del Popolo d’Italia interamente dedicato

all’esaltazione dell’Italia imperiale, come

recita il titolo della monografia. Tra gli altri volumi segnalati, Milano,

Italia (1959) di Mario Carrieri, ancora Milano (1965)

di Giulia Pirelli e Carlo Orsi, il reportage sui Travestiti (1972)

di Lisetta Carmi, Kodachrome (1978) di Luigi Ghirri. Scelte

tutto sommato non banali, che mettono in secondo piano qualche

dimenticanza, come - per citare le più evidenti - quelle

di Berengo Gardin o dello Strand che collabora con Zavattini

per il mitico libro su Luzzara edito da

Scheiwiller nel 1955. Ma sarebbe ingeneroso

fare le pulci ad un’opera così ricca e completa

(e aspettiamo comunque impazienti di leggere la seconda parte).

Ha

ancora un futuro, nella civiltà dell’immagine elettronica,

il libro fotografico? Forse il secondo volume di questa storia

di Parr e Badger - che, ovviamente, è un libro che parla di fotolibri

diventando a sua volta un fotolibro - ci offrirà delle

indicazioni e spunti di riflessioni. Sappiamo comunque che c’è ancora,

vivaddio!, chi si diverte in progetti estremi ed eccessivi. Ce

lo dimostra ad esempio Sumo, un tributo a un grande fotografo

dei nostri tempi, Helmut Newton, edito da Taschen nel 1999. Il

volume, progettato nel suo impianto tipografico da Philippe Starck,

misura 50x70 cm per un peso di ca. 30 chili. Nella sue 464 pagine

le inconfondibili immagini del fotografo recentemente scomparso,

stampate con perfezione assoluta, risaltano in tutto il loro

freddo splendore. Il problema è solo

trovargli un posto nella libreria di casa, e prima ancora di

racimolare i 5000 euro necessari per comprarselo!